誰需要口服抗病毒藥物? (輝瑞Paxlovid/默沙東Molnupiravir)

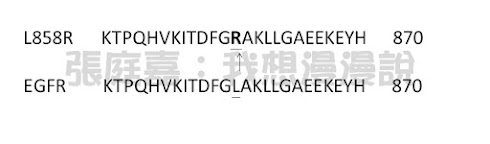

對於COVID-19輕症到中症的患者,口服抗病毒藥物的使用成為近來熱門的話題, 但實際上,口服抗病毒藥物尚未取得中央衛生主管機關核准的藥品許可證, 所以不論是Paxlovid和Molnupiravir都是基於緊急公共衛生需求目的,核准專案輸入的, 因為其療效及安全性只有部分證據支持,還是有可能發生研究尚未發生的嚴重不良反應,而且不適用藥害救濟 (註1), 所以如果病人同意接受治療的話,就要事先簽署「病人治療同意書」。 作者:張庭嘉 誰需要口服抗病毒藥物? (治療適應症) (一)Paxlovid: 具任一重症風險因子(除懷孕外),未使用氧氣且於 發病5天內 之≧12 歲且體重≧40 公斤病患。風險因子包括: 年齡≧65 歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)、結核病、慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)、失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)、精神疾病(情緒障礙、精神分裂症)、失智症、吸菸(或已戒菸者)、BMI ≧30 (或 12–17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 95 百分位)、懷孕、影響免疫功能之疾病(HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)。 (二)Molnupiravir: 具任一重症風險因子(除懷孕外),未使用氧氣且於 發病 5 天內 之≧18 歲病患,且無法使用其他建議藥物者。風險因子包括: 年齡≧65歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)、結核病、慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)、失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)、精神疾病(情緒障礙、精神分裂症)、失智症、吸菸(或已戒菸者)、BMI ≧30 (或 12–17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 95 百分位)、懷孕、影響免疫功能之疾病(HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)。 不過因為Paxlovid 錠劑需整顆吞服,不得咀嚼、分開或壓碎, 所以如果是靠鼻胃管灌食的病人,就只能選擇Molnupiravir。 藥物劑量調整 (一...